뜰의 기록 : 어쩌다 시골살이 50화

- 메밀이와 수수

메추리 프로젝트(3) 우리 집에 메추리가 산다

첫 번째로 알을 깨고 나온 메밀이는 조금 비틀거리는가 싶더니 이내 다리에 힘을 주고 일어나 삐약삐약, 큰 소리로 울었다. 그 소리에 후추와 율무가 부화기 앞으로 모여서 연신 코를 킁킁거렸다. 낯선 존재들의 마주침이 찬란했다.

메밀이는 메추리를 키우기 위해 따로 마련해둔 육추장으로 옮겨졌다. 어린 메추리는 체온을 잘 조절하지 못하기 때문에 육추장에도 전구 하나를 켜주었더니 메밀이는 누가 알려주기라도 한 듯 전구 아래에 자리를 잡고 앉았다.

몇 분 뒤에 들여다보았더니 그 사이 털이 보송보송하게 말라서 더벅머리 새는 간데없고 말쑥한 새 한 마리가 육추장에서 우리를 바라보고 있었다.

집으로 돌아가 메밀이를 실제로 보았다. 생각보다 크기가 더 작아서 움직이고 삐약삐약 우는 것이 마냥 신기했다. 메밀이는 메추리용으로 사둔 사료와 물을 곧잘 먹으며 하루하루 우리 집에 적응해갔다.

그러는 사이 두 마리의 메추리가 더 태어났다. 메밀이보다 하루 늦게 태어난 메추리는 태어날 때부터 발가락 한쪽이 접혀 제대로 일어나지 못했는데 메추리 카페에 올라온 글을 보니 이런 상황이 드물지는 않은 모양이었다.

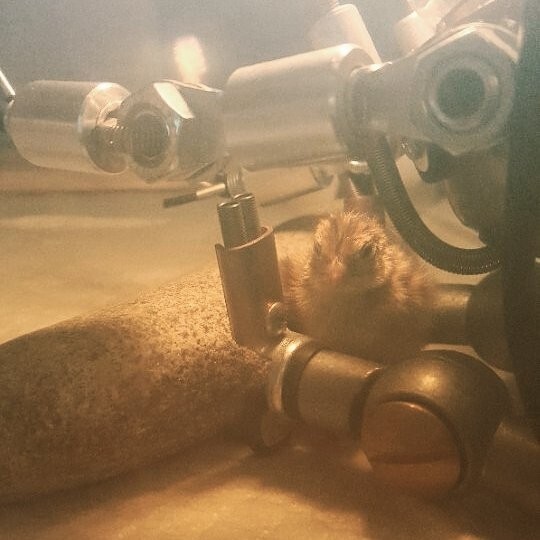

몇 번의 검색을 통해 이런 경우 뼈가 굳기 전에 발가락을 펴서 빳빳한 종이에 테이프로 붙여주면 대부분 무리 없이 걸어 다닐 수 있다는 조언을 찾을 수 있었다. 우리는 마분지 종이를 메추리 발 크기로 자른 뒤 한 사람이 메추리의 발가락을 펴고 있는 동안 다른 한 사람이 테이프로 종이와 발을 붙이는 방법으로 응급처치를 했다. 메추리가 태어나는 것을 우리가 때마침 본 것이 천만다행이었다. 늦은 밤이나 새벽 시간에 태어났다면 우리가 발견했을 때에는 이미 다리가 굳어버렸을 수도 있었던 것이다.

평생 장애를 안고 살아가야 하는 건 아닐까, 걱정한 것도 잠시 오래지 않아 걷지 못하던 메추리는 발가락을 쫙 펴고 육추장 안을 뛰어다녔다. 어떨 때는 메밀이 보다 오히려 더 건강해 보이기도 했다. 우리는 하마터면 불구가 될 뻔한 메추리에게 수수라는 이름을 지어주었다.

메밀이와 수수에 이어 태어난 메추리가 한 마리 더 있었다. 하지만 그 메추리는 우리의 무지함으로 하루를 넘기지 못하고 숨을 거뒀다. 작은 종지보다 조금 더 큰 크기의 그릇에 물을 담아 육추장에 넣어주었던 밤, 메추리가 물에 빠져 눈을 감고 만 것이다.

번거롭더라도 작은 그릇에 물을 담아 수시로 갈아주는 것이 메추리의 안전을 위해 좋다는 사실을 그때 처음 알았다. 체온조절을 잘 하지 못하는 어린 메추리가 물에 빠지면 금세 목숨을 잃을 수 있다는 사실도 처음 알았다. 모두가 잠든 밤 중에 일어난 일이라 메추리는 우리가 어찌해 볼 겨를도 없이 떠나버렸다. 이 작은 생명을 세상에 불러들이고는 제대로 돌보지 못했다는 자책감으로, 우리는 싸늘하게 식은 메추리를 대추나무 아래에 묻었다.

이렇게 메밀이, 수수와 함께 이 아이까지 총 3마리의 메추리가 태어났다. 45개 중에서 3개, 1/15의 확률이었다. 며칠간을 더 기다리다가 끝끝내 아무것도 태어나지 않은 알들은 썩기 전에 꺼내 밭에 묻어주었다.

두 마리 메추리는 하루가 다르게 무럭무럭 자라났다. 처음에는 손가락 한두 마디 정도 크기였던 메추리가 밥을 주고 물을 주는 일을 반복하다보니어느 새 훌쩍 자라 한 손을 가득 채우는 크기가 되었다. 부리나 발, 날개도 커져서 제법 새 같은 모습이었다.

언제까지고 좁은 육추장 안에서 메추리를 키울 수는 없어서 남편이 마당 한편에 메추리장을 마련했다. 철제 선반을 구입해 맨 위칸에 나무판자를 깔고 동물 방지망을 둘러친 뒤 나무로 문을 만들어 달자 그럴싸한 집이 되었다. 리빙박스로 만든 육추장보다 바람이 잘 통해서 냄새가 훨씬 덜했다. 여름이라 밤에도 온도가 크게 떨어질 질 염려가 없어서 지금 이사를 해도 괜찮겠다는 생각으로 우리는 육추장을 마당으로 옮겨왔다.

메추리를 조심스럽게 들어 새 집으로 옮겨주던 그때 푸드덕, 메밀이가 텃밭 뒤쪽 산으로 날아가버렸다. 메추리가 제법 멀리까지 날아갈 수 있다는 걸 그때 알았다.

와! 하고 탄성이 터져 나왔지만 지금 놀라고 있을 때가 아니었다. 야생에 풀려난 메추리는 고양이 밥이 되기 십상. 빨리 메추리를 찾아야 했다.

남편은 이미 날아간 메추리를 어떻게 찾느냐며 체념한 듯했지만 그래도 하는 데 까지는 해 봐야 한다고 생각한 나는 울타리를 넘어가 풀숲을 뒤지기 시작했다.

담 쪽에서 희미하게 메추리 울음소리가 들렸다. 내 발소리가 가까워지면 메밀이가 다른 곳으로 움직이는지, 낙엽 스치는 소리가 났다. 몇 분간의 수색 끝에 낙엽 사이에 숨어있는 메밀이를 찾았다. 메추리의 깃털이 흙과 비슷한 색깔이어서 정말인지 감쪽같았다.

이제까지 메밀이를 키우며 새라는 자각을 크게 하지 않았는데 오늘 집 밖에서 메밀이를 보니 왠지 메밀이가 아주 먼, 낯선 존재처럼 느껴졌다.

메밀이를 찾고 나니 그제야 울타리를 넘다가 부딪힌 무릎이 아파왔다.

그렇게 메밀이와 수수는 새 집에 입주했다. 우리가 무엇보다 궁금한 것은 메밀이와 수수의 성별이었지만 육안으로 메추리의 성별을 알아내는 것은 아주 어려웠다. 메추리는 암수의 차이가 뚜렷하지 않고 알려진 행동특성도 많지 않아서 웬만한 고수들도 쉬이 알아맞히지 못했다.

고생고생 끝에 우리가 메추리알을 얻을 수 있을지 없을지는 아무도 모르는 일. 우리가 할 수 있는 것은 그저 주어진 인연에 최선을 다하며 만날 수 있었음에 감사하는 것, 그뿐이었다.

메추리를 키운 지 한 달쯤 지난 어느 여름날, 뜻밖의 선물 하나가 메추리장 한 구석에 놓여있었다. 간밤에 메추리가 낳은, 푸른빛이 도는 초란이었다. 메밀이와 수수, 적어도 두 마리 중 한 마리는 암컷인 것이 확실했다. 그러다 어느 순간부터는 하루에 두 개씩 메추리알이 생기기 시작했다. 아무래도 메밀이와 수수, 두 마리 모두 암컷인 것 같았다. 1/15의 확률로 태어난 메추리, 그중에 서도 살아남은 2/3의 메추리가 두 마리 다 암컷이라니. 새삼스레 다행이었다.

하루에 한 두 개씩 생겨나는 메추리알을 일주일간 모아 한데 삶았다. 찬물에 담가 식힌 메추리알을 까서 입 안에 넣었다. 황간의 바람을 맞고 자란 메추리가 낳은 알은 마트에서 산 메추리알보다 훨씬, 훨씬 달았다.

우연히도 우리가 메추리를 기르기 시작한 지 얼마 되지 않아 살충제 계란 파동이 일면서 메추리알은 한동안 우리 집의 훌륭한 계란 대체제가 되어주었다. 그렇게 우리는 자급자족하는 삶에 한 걸음 더 다가가고 있었다.

'시골살이의 기록 > 어쩌다 시골살이' 카테고리의 다른 글

| 52주의 시간, 52편의 이야기 (1) | 2023.03.08 |

|---|---|

| 51 스스로를 온전히 책임진다는 것 (0) | 2023.03.07 |

| 49 새는 알을 깨고 나온다 (0) | 2023.03.04 |

| 48 꿩 대신 닭? 닭 대신 메추리! (0) | 2023.03.03 |

| 47 그리고 삶은 계속된다 (1) | 2023.03.02 |

댓글